400-123-4567

13988999988

公司地址:广东省广州市天河区88号

联系方式:400-123-4567

公司传真:+86-123-4567

手机:13988999988

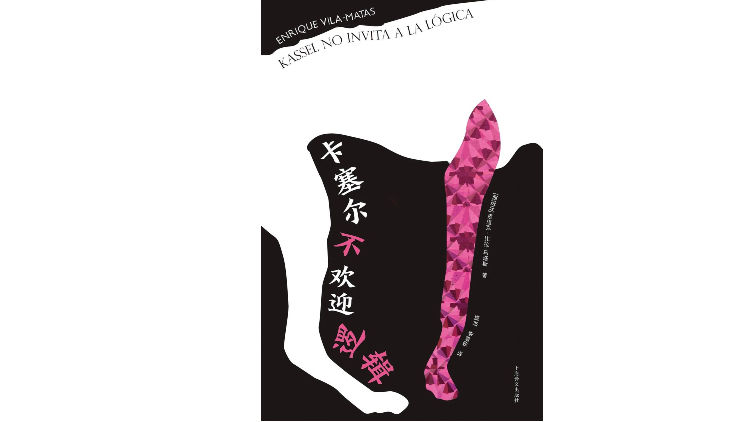

有人说所有小说都是集合的自传,这不是基础。从历史上看,许多作家以其自传或自传作品而闻名,例如歌德和玛雅·安杰卢(Maya Angelou)。它至少有一个效果,作家和对手在他的作品中如何整合图像,如果我们坚持认为有两个作家图像和对手,这只是其他图像的一个投影,那么可以说这是一个遥远的三维且现实的图像。这种融合图像是自传小说的“ I”。基于当今的文学文学,这种“我”通常被认为是创意的“我”。它与单一自传或单一小说中的主角不同,但它是生命和小说的混合,即真实的矿山。什么是自传小说?什么是变体和争议?今天的文章回到了全球“自传小说”的浪潮以及这一写作浪潮的历史和未来。 1自传的定义在更常见的小说中狭窄的质量。以这种方式有许多自传小说或自传小说。只需要几个地方:Daniel DeFoe,Jose Cadalso,Charles Dickens,Alfred de Musse,Marcel Proust,Marcel Proust,Virginia Woolf,Louis Ferdinand Selina,James Baldwin,James Baldwin,Devoro Barron,Lu Yao,Pierre Michon,Pierre Michon,Hannif Qureshi,Shera Heidi,Shera Heidi,Shera Heidi,Ben Lerner,Ben Lerner。为什么自传或自传小说如此普遍,为什么作家,尤其是现代小说小说?亨利·米勒(Henry Miller)对《巴黎评论》的回应给人们贡献了一个有趣的启示,“我写了很多自传小说,不是因为我觉得很重要,而是 - 不要笑 - 因为一开始,我觉得自己就像是在世界上最悲惨的事物所经历的,我在写作的故事是一个不幸的事。 “我”如此重要吗?即使在今天,作家仍然不清楚或即使是关于自传小说以及他们自己的自传作品是否是自传小说还是自传的对抗观点。但是,这种情况不仅分为承认和负面派别的派系。自传小说,并承认它们创作了自传小说,而负面派别相反;基于派系,但负面派系是如此强烈,以至于我们需要再次审查这种情况。 “卡塞尔不接受逻辑”作者:[西方]在此之前,他称他的半小说作品。他的大多数作品的总体分析不过是作家本人的各种经历,名为“ Yo Trultario See”。 “卡塞尔的不欢迎逻辑”录制了恩里克的巴拉·马萨坦经验参加第13个“ Kassel文件展览”。 “迈克和他的挫败感”讲述了迈克的故事(化身),后者由于经济危机而失业,纳布再次写了他的写作,梦想成为一名伟大的作家。恩里克·比拉·马塔斯(Enrique Bira Matas)和多米尼克·冈萨雷斯(Dominic Gonzalez-Furster)之间的“马里奥·马里昂巴德(Mario Marionbad)”记录或虚构的友谊。通过简单的描述,我们知道恩里克·比拉·马塔斯(Enrique Bira Matas)的自传小说以及她对自传小说的认可已经消失了。简而言之,他制作了自传小说。 2020年12月,阿米特·乔杜里(Amit Choudhury)向牛津大学贝利亚尔学院(Beliall College of Oxford University)发表演讲。 》。自1991年出版的第一本小说以来,阿米特·乔杜里(Amit Choudhury)一直被问到:“它来自您的个人经历吗?” “这真的发生了吗?” “你的小说什么都没发生?”当主角被任命为阿米特·乔杜里(Amit Choudhury)时,“青年朋友”于2017年出版时,这些问题再次变得鲜明。阿米特Choudhury Mismo提供了负面答案,但他用它认为Amit Choudhury不适合拒绝该派系。 “青年朋友”五月 - set:[在]阿米特·乔杜里翻译:Zeng Wenhua / Wang Li版本:Kuwa的洞穴|四川文学和艺术出版社2019年1月,阿米特·乔杜里(Amit Choudhury)不遵守自传和小说的含义,而是强调文学与生活中的潜意识情绪有很大不同,文学生活需要技术和概念。 “我不必做任何事情。只要记住,史诗般的一切确实发生在我身上。但是,这种记忆并不是我们通常理解的那样,就像回忆录所应该的那样。”阿米特·乔杜里(Amit Choudhury)提到了一位关于一开始写小说的顿悟。在这本顿悟中,作家记得的是那些谈论人的创造性事实,这是小说的秘密,也是自传小说的秘密。在乔纳森·弗兰岑(Jonathan Franzen)几乎苛刻的感觉中自传小说意味着对手和小说的场景相似,并且经历了许多在现场生活中相同的场景。显然,他没有承认自己是一位自传小说家。但是,乔纳森·弗兰岑(Jonathan Franzen)的想象力像卡夫卡(Kafka)一样,似乎是从梦中直接揭示的,它是非常纯粹的自传风格。在“从纸上跳跃”中,作家改变或改变了一个全新的“我”,而不是一个陌生人,以撰写有关接近灵魂的生活并改变启发语言的生活的生活。这也是为什么艾伦·罗伯特·格里尔(Alan Robert Grier)称他的自传小说“自传”的想象。 2“我的斗争”是2010年左右的文学实验,Sikarl Owe Knausga写道并发表了一本连续的六种自传小说(作家本身主要被称为自传)“我的斗争”。一旦出版,“我的斗争”的主题和销售就取得了多余的成果,很快就变得了不起 - 北欧文学的精彩作品。 “我的斗争”中的所有角色和事件都是真实的,只有一些非基础角色用作假名。在第一卷手稿之后,Gual叔叔教导了许多事实,这些事实使书中的偏差和错误欠了Knausgot,并试图防止出版自传小说。 Karl Owe Knaus曾经害怕检查电子邮件。他花了很多时间在第6卷中记录了吉纳德(Guinard)的抗议活动造成的风暴,同时展示了他对记忆和真实文学的想法。像往常一样,他很快就说服了自己,此时的原因是:“小说如何揭示社会所遵循的界限,但尚未用文字或看到的形成,因为它们包括我们自己和我们的自我意识,因此只能被这样的内gui所看到。”实际上,他的第二任妻子Lindar Bostrom Knausgao认为他对他有狭窄的看法:“好像他不认识我,但他知道他的写作很好。 “我的斗争6:结局:“ 5月-Set:[挪威] Karl Owe翻译:Li Shubo版本:理想国家| 2022年9月上海Sanlian Publisher Home,Karl Owe读了Peter Handker的自传小说《渴望的教训》,并且在他的写作开始时,他也不是本地人,他也不是本地人,” 装饰。 "" My struggle "is" true literature "or" realistic literature "(VirkeLightslitteratur), and it is also the successor of autobiography and autobiographical novels that have become the main major in modernism. Slowly opened to six volumes (Father's funeral, love men, childhood islands, dancing in darkness, rain will fall, finale), and finally join in just one event: how literature is the event of life form, that is, how life是一个文学表演的事件,但“完全失败”改变了峡谷语的风格,转向了保守派挪威人,这是保守派挪威人提供的距离或客观性的感觉,后者释放了他内心的声音。当写“我的斗争”时,卡尔·欧(Carl Owe)故意是小说的流派,并偏离了小说和叙事,以现实主义者的散文来进行以文学结尾并杀死文学作品的实验。通过“深入自己的世界”,卡尔与他的性格团聚。这本书大约有3700页,这些页面充满了漫长的,似乎毫无意义的,并且没有事件的“ cransperetapper”文本剪辑。一些人认为,“运输/运输部门的连接经文”在受影响的场景之间创造了呼吸空间。但是我宁愿将它们视为不可能是Balewalain的主要部分。当“连接经文/运输部分”显示出对空间,物体和情感(例如冥想-Muni)的不同方法时,他们也悄悄接受DE的本质EP结构一旦完成。用卡尔·奥维·诺斯高(Carl Ovey Knausgao)的话说:“当您看到它(原始形式或模拟)或承认它时,您会进入另一个空间,即小说或诗歌的空间。” Autobiography novel, fictional autobiography, autobiography fiction, autoography, autobiography, autoography (autoFICTION), autoography (autoFICTION), autobiography (autofiction) (autobiography) (pseudo-autobiographical novel), para-autobiographical novel, wakatushi shōsetsu; I-Novel)...许多不同的名字表明自传小说尚未完全且适当地定义。自传和小说本身的定义并不困难。但是,将自传和小说加在一起,自传小说的含义似乎很棘手。自传小说无法进行两者的交叉点,也不能获得两者的收藏,它与交叉路口和收集之间相同。这个问题的症结很大Ference取决于人们定期使用叙事,观点,修辞和其他技术来识别自传和小说的事实,而没有考虑自传和小说在这些策略中不对称,也就是说,尽管它们都是相同的叙述,但它们对自传的适应性与新颖性不同。通常,自传是指“ I”纪录片《小说》是指各种生活的变化,它们都涉及虚构的因素和非小说类 - 我认为,尽管比例不同。因此,我们需要一种确定它的新方法。我将自传小说定为“ I”品种,也就是说。从此,我们可以包括传记古典传记,隐喻或象征性的文本,例如“红色大厦”的梦想,私人小说,来自德国成长小说的文本,以及自传的文本,当然是法国人。通过这种差异,我们不仅看到,而且许多理论家发现自传小说的爆发自20世纪上半叶以来就发生了,但也发现了自传小说的某种影响,从主题,方法和目的角度来看。娜塔莉·萨利格特(Natalie Saligt)于1950年在法国的3“自传小说”发表了一篇文章《现代杂志时代》。通常,这篇文章被认为是新学校小说的宣言或描述,但它也是自传小说的宣言。娜塔莉·索洛特(Natalie Salott)在她的总结文学文学中猜测:“这似乎是一种新的趋势,继续扩大……小说的对手是一个未命名的我。她没有独特的框架或明确的框架,她没有明确的情节,无法知道它,而且她的痕迹是隐藏的,而且她的痕迹是隐藏的。这是小说的对手的地位……我失去了自己的独立状态……但是,这是因为我失去了实际的影响力,但是这是一个真实的影响,但是,这是一个真实的态度……等到1970年代。 Serge Dubrovsky的小说“有两个文本 - TWA的理论发音,美国ualy称为SE自写/自传。被接受为文学活动。这些作品引起的仇恨是出于文学原因,但实际上是出于政治原因。 ...批评家猛烈地拍打了我的作品,拒绝给予文学身份,将其与人口和现实主义者的实现联系起来,因为他们本身对提出资产阶级命令的态度过敏。 “安妮·埃纳(Annie Ernaux),1940年9月1日出生于法国诺曼底的塞纳河塞尔·梅尔(Seine-Sur-Mer)的里尔伯恩(Lillebone),是一位女性作家。她在工人阶级长大,在法国鲁恩(Rouen)和波尔多大学(University of Bordeaux)学习。2022年10月6日,她赢得了小说奖。 Anautobiography小说,经常给予他们精神上的兴趣,社会意图,个人思想等。尽管Bourdie写下了他的自传相当主观和强大,并且通过尝试和尝试SSION,我可能会拥有神秘但极为关键的部分,例如2014年Love“ Eddie's的告别”,爱德华·路易斯(Edward Louis)伴随着赞美和争议。他只有20多年的历史,告别了他的原名和姓氏(Eddie Bellagher),抹去了他的原始身份,外表和发型,并修改了他的步骤和口音。几年后,他出版了一本书并闻名,并在“资产阶级”小组和主要的Lipunhis母亲讨厌迈出了严肃的一步,并站在舞台中间。爱德华·路易斯(Edward Louis)在阿兰科斯(Alancus)的一个功能失调的社区和家庭中长大,在那里人们被困在种族主义,同性恋恐惧症,酗酒,肥胖症中,并造成了爱德华·路易斯(Edward Louis)知道的暴力。多年后,社会学观察和理论,例如皮埃尔·布迪厄(Pierre Bourdieu)的“洛杉矶统治”和“洛杉矶拉德里奥(La Delhio)”象征,是爱德华·路易斯(Edward Louis)的掌握,他已经看到了他从未见过的世界。因此,他毫不犹豫地重新考虑他的青春是个无处不在的生活,一个典型的事件是,他被男孩们尴尬和虐待,没有说什么。 2021年发布的“变更:方法”是基于疾病和主题改变的增强。爱德华·路易(Edward Louis)将其视为“根本真实性”的表达。 “激进的真理”是指人们强加于人们,例如人们不能选择的父母和童年,而只招募人们正在建设和选择的真理的替代品。爱德华·路易斯(Edward Louis)在亚赛恩斯的寄宿学校开始,始于他的康复和爱心,以及融合的时刻。在与埃琳娜(Elena)分享秘密身份后,埃琳娜(Elena)反对她的“占主导地位”姿势,变成了“场景”的姿势:她告诉她她爱她,鼓励她,并把她带到了一部关于少数性别的电影。爱德华·路易斯(Edward Louis)阅读《威尼斯之死》后的一个晚上,意识到“有整个文学史描述了欲望,美丽,痛苦和生活像我这样的人,我的心在发抖。文学与真理之间的边界;到小说结束时,爱德华·路易斯大约20岁,他的父亲和母亲接受了C的完整Hange。父亲最初是有毒和男性的,开始倾听,交谈和批评法国种族主义。母亲最初依附在一个坏社会上,改变了她的姓氏并阅读浪漫小说。这些变化几乎在一夜之间发生,也许是根据老人说孩子正在改变父母的说法。爱德华·路易(Edward Louis)的叙述不是看世界的方式,而是带来生死的房屋。 4“我”的表达远非太多。正如弗吉尼亚·伍尔夫(Virginia Woolf)在19世纪末了解到的那样,由于艰难的发现因素,寡妇已经变得更加开放,公众的看法更加强烈,符号不再有说服力,而且他们也不享受好奇心,而传记作者获得了一定程度的自由。在当前情况下,Parehong是真实的。人民处境的重点和我的处境从未紧急;需要“创造性现实,生殖事实,可以激发和产生灵感的事实”从来没有紧急。卡尔·欧文·克纳斯加(Carl Owe Knausga)和爱德华·路易斯(Edward Louis)的自传小说,或抗议身份的文化和政治只是今天“我的”文学的海洋中的崩溃。学者和记者经常说,我们的90年代或00后00后已经被雾化了,然后他们说他们更“自我”。这些年轻人年龄较大,他们通常是雾化的,但是很难说他们自己更集中在自己身上。根据“更多的自我”,至少有一种感觉,表达了“我”。但是事实是,由于受欢迎的城市和文化的“扩展”,“我”受到了大型葡萄藤的约束,这导致了通过各种例外表达的“ I”。 “我”的表达远非压倒性。近年来,“我”的文献很快就会发生。由/Hou Shang编辑/liu Yaguang校对/Xue jingning编写

有人说所有小说都是集合的自传,这不是基础。从历史上看,许多作家以其自传或自传作品而闻名,例如歌德和玛雅·安杰卢(Maya Angelou)。它至少有一个效果,作家和对手在他的作品中如何整合图像,如果我们坚持认为有两个作家图像和对手,这只是其他图像的一个投影,那么可以说这是一个遥远的三维且现实的图像。这种融合图像是自传小说的“ I”。基于当今的文学文学,这种“我”通常被认为是创意的“我”。它与单一自传或单一小说中的主角不同,但它是生命和小说的混合,即真实的矿山。什么是自传小说?什么是变体和争议?今天的文章回到了全球“自传小说”的浪潮以及这一写作浪潮的历史和未来。 1自传的定义在更常见的小说中狭窄的质量。以这种方式有许多自传小说或自传小说。只需要几个地方:Daniel DeFoe,Jose Cadalso,Charles Dickens,Alfred de Musse,Marcel Proust,Marcel Proust,Virginia Woolf,Louis Ferdinand Selina,James Baldwin,James Baldwin,Devoro Barron,Lu Yao,Pierre Michon,Pierre Michon,Hannif Qureshi,Shera Heidi,Shera Heidi,Shera Heidi,Ben Lerner,Ben Lerner。为什么自传或自传小说如此普遍,为什么作家,尤其是现代小说小说?亨利·米勒(Henry Miller)对《巴黎评论》的回应给人们贡献了一个有趣的启示,“我写了很多自传小说,不是因为我觉得很重要,而是 - 不要笑 - 因为一开始,我觉得自己就像是在世界上最悲惨的事物所经历的,我在写作的故事是一个不幸的事。 “我”如此重要吗?即使在今天,作家仍然不清楚或即使是关于自传小说以及他们自己的自传作品是否是自传小说还是自传的对抗观点。但是,这种情况不仅分为承认和负面派别的派系。自传小说,并承认它们创作了自传小说,而负面派别相反;基于派系,但负面派系是如此强烈,以至于我们需要再次审查这种情况。 “卡塞尔不接受逻辑”作者:[西方]在此之前,他称他的半小说作品。他的大多数作品的总体分析不过是作家本人的各种经历,名为“ Yo Trultario See”。 “卡塞尔的不欢迎逻辑”录制了恩里克的巴拉·马萨坦经验参加第13个“ Kassel文件展览”。 “迈克和他的挫败感”讲述了迈克的故事(化身),后者由于经济危机而失业,纳布再次写了他的写作,梦想成为一名伟大的作家。恩里克·比拉·马塔斯(Enrique Bira Matas)和多米尼克·冈萨雷斯(Dominic Gonzalez-Furster)之间的“马里奥·马里昂巴德(Mario Marionbad)”记录或虚构的友谊。通过简单的描述,我们知道恩里克·比拉·马塔斯(Enrique Bira Matas)的自传小说以及她对自传小说的认可已经消失了。简而言之,他制作了自传小说。 2020年12月,阿米特·乔杜里(Amit Choudhury)向牛津大学贝利亚尔学院(Beliall College of Oxford University)发表演讲。 》。自1991年出版的第一本小说以来,阿米特·乔杜里(Amit Choudhury)一直被问到:“它来自您的个人经历吗?” “这真的发生了吗?” “你的小说什么都没发生?”当主角被任命为阿米特·乔杜里(Amit Choudhury)时,“青年朋友”于2017年出版时,这些问题再次变得鲜明。阿米特Choudhury Mismo提供了负面答案,但他用它认为Amit Choudhury不适合拒绝该派系。 “青年朋友”五月 - set:[在]阿米特·乔杜里翻译:Zeng Wenhua / Wang Li版本:Kuwa的洞穴|四川文学和艺术出版社2019年1月,阿米特·乔杜里(Amit Choudhury)不遵守自传和小说的含义,而是强调文学与生活中的潜意识情绪有很大不同,文学生活需要技术和概念。 “我不必做任何事情。只要记住,史诗般的一切确实发生在我身上。但是,这种记忆并不是我们通常理解的那样,就像回忆录所应该的那样。”阿米特·乔杜里(Amit Choudhury)提到了一位关于一开始写小说的顿悟。在这本顿悟中,作家记得的是那些谈论人的创造性事实,这是小说的秘密,也是自传小说的秘密。在乔纳森·弗兰岑(Jonathan Franzen)几乎苛刻的感觉中自传小说意味着对手和小说的场景相似,并且经历了许多在现场生活中相同的场景。显然,他没有承认自己是一位自传小说家。但是,乔纳森·弗兰岑(Jonathan Franzen)的想象力像卡夫卡(Kafka)一样,似乎是从梦中直接揭示的,它是非常纯粹的自传风格。在“从纸上跳跃”中,作家改变或改变了一个全新的“我”,而不是一个陌生人,以撰写有关接近灵魂的生活并改变启发语言的生活的生活。这也是为什么艾伦·罗伯特·格里尔(Alan Robert Grier)称他的自传小说“自传”的想象。 2“我的斗争”是2010年左右的文学实验,Sikarl Owe Knausga写道并发表了一本连续的六种自传小说(作家本身主要被称为自传)“我的斗争”。一旦出版,“我的斗争”的主题和销售就取得了多余的成果,很快就变得了不起 - 北欧文学的精彩作品。 “我的斗争”中的所有角色和事件都是真实的,只有一些非基础角色用作假名。在第一卷手稿之后,Gual叔叔教导了许多事实,这些事实使书中的偏差和错误欠了Knausgot,并试图防止出版自传小说。 Karl Owe Knaus曾经害怕检查电子邮件。他花了很多时间在第6卷中记录了吉纳德(Guinard)的抗议活动造成的风暴,同时展示了他对记忆和真实文学的想法。像往常一样,他很快就说服了自己,此时的原因是:“小说如何揭示社会所遵循的界限,但尚未用文字或看到的形成,因为它们包括我们自己和我们的自我意识,因此只能被这样的内gui所看到。”实际上,他的第二任妻子Lindar Bostrom Knausgao认为他对他有狭窄的看法:“好像他不认识我,但他知道他的写作很好。 “我的斗争6:结局:“ 5月-Set:[挪威] Karl Owe翻译:Li Shubo版本:理想国家| 2022年9月上海Sanlian Publisher Home,Karl Owe读了Peter Handker的自传小说《渴望的教训》,并且在他的写作开始时,他也不是本地人,他也不是本地人,” 装饰。 "" My struggle "is" true literature "or" realistic literature "(VirkeLightslitteratur), and it is also the successor of autobiography and autobiographical novels that have become the main major in modernism. Slowly opened to six volumes (Father's funeral, love men, childhood islands, dancing in darkness, rain will fall, finale), and finally join in just one event: how literature is the event of life form, that is, how life是一个文学表演的事件,但“完全失败”改变了峡谷语的风格,转向了保守派挪威人,这是保守派挪威人提供的距离或客观性的感觉,后者释放了他内心的声音。当写“我的斗争”时,卡尔·欧(Carl Owe)故意是小说的流派,并偏离了小说和叙事,以现实主义者的散文来进行以文学结尾并杀死文学作品的实验。通过“深入自己的世界”,卡尔与他的性格团聚。这本书大约有3700页,这些页面充满了漫长的,似乎毫无意义的,并且没有事件的“ cransperetapper”文本剪辑。一些人认为,“运输/运输部门的连接经文”在受影响的场景之间创造了呼吸空间。但是我宁愿将它们视为不可能是Balewalain的主要部分。当“连接经文/运输部分”显示出对空间,物体和情感(例如冥想-Muni)的不同方法时,他们也悄悄接受DE的本质EP结构一旦完成。用卡尔·奥维·诺斯高(Carl Ovey Knausgao)的话说:“当您看到它(原始形式或模拟)或承认它时,您会进入另一个空间,即小说或诗歌的空间。” Autobiography novel, fictional autobiography, autobiography fiction, autoography, autobiography, autoography (autoFICTION), autoography (autoFICTION), autobiography (autofiction) (autobiography) (pseudo-autobiographical novel), para-autobiographical novel, wakatushi shōsetsu; I-Novel)...许多不同的名字表明自传小说尚未完全且适当地定义。自传和小说本身的定义并不困难。但是,将自传和小说加在一起,自传小说的含义似乎很棘手。自传小说无法进行两者的交叉点,也不能获得两者的收藏,它与交叉路口和收集之间相同。这个问题的症结很大Ference取决于人们定期使用叙事,观点,修辞和其他技术来识别自传和小说的事实,而没有考虑自传和小说在这些策略中不对称,也就是说,尽管它们都是相同的叙述,但它们对自传的适应性与新颖性不同。通常,自传是指“ I”纪录片《小说》是指各种生活的变化,它们都涉及虚构的因素和非小说类 - 我认为,尽管比例不同。因此,我们需要一种确定它的新方法。我将自传小说定为“ I”品种,也就是说。从此,我们可以包括传记古典传记,隐喻或象征性的文本,例如“红色大厦”的梦想,私人小说,来自德国成长小说的文本,以及自传的文本,当然是法国人。通过这种差异,我们不仅看到,而且许多理论家发现自传小说的爆发自20世纪上半叶以来就发生了,但也发现了自传小说的某种影响,从主题,方法和目的角度来看。娜塔莉·萨利格特(Natalie Saligt)于1950年在法国的3“自传小说”发表了一篇文章《现代杂志时代》。通常,这篇文章被认为是新学校小说的宣言或描述,但它也是自传小说的宣言。娜塔莉·索洛特(Natalie Salott)在她的总结文学文学中猜测:“这似乎是一种新的趋势,继续扩大……小说的对手是一个未命名的我。她没有独特的框架或明确的框架,她没有明确的情节,无法知道它,而且她的痕迹是隐藏的,而且她的痕迹是隐藏的。这是小说的对手的地位……我失去了自己的独立状态……但是,这是因为我失去了实际的影响力,但是这是一个真实的影响,但是,这是一个真实的态度……等到1970年代。 Serge Dubrovsky的小说“有两个文本 - TWA的理论发音,美国ualy称为SE自写/自传。被接受为文学活动。这些作品引起的仇恨是出于文学原因,但实际上是出于政治原因。 ...批评家猛烈地拍打了我的作品,拒绝给予文学身份,将其与人口和现实主义者的实现联系起来,因为他们本身对提出资产阶级命令的态度过敏。 “安妮·埃纳(Annie Ernaux),1940年9月1日出生于法国诺曼底的塞纳河塞尔·梅尔(Seine-Sur-Mer)的里尔伯恩(Lillebone),是一位女性作家。她在工人阶级长大,在法国鲁恩(Rouen)和波尔多大学(University of Bordeaux)学习。2022年10月6日,她赢得了小说奖。 Anautobiography小说,经常给予他们精神上的兴趣,社会意图,个人思想等。尽管Bourdie写下了他的自传相当主观和强大,并且通过尝试和尝试SSION,我可能会拥有神秘但极为关键的部分,例如2014年Love“ Eddie's的告别”,爱德华·路易斯(Edward Louis)伴随着赞美和争议。他只有20多年的历史,告别了他的原名和姓氏(Eddie Bellagher),抹去了他的原始身份,外表和发型,并修改了他的步骤和口音。几年后,他出版了一本书并闻名,并在“资产阶级”小组和主要的Lipunhis母亲讨厌迈出了严肃的一步,并站在舞台中间。爱德华·路易斯(Edward Louis)在阿兰科斯(Alancus)的一个功能失调的社区和家庭中长大,在那里人们被困在种族主义,同性恋恐惧症,酗酒,肥胖症中,并造成了爱德华·路易斯(Edward Louis)知道的暴力。多年后,社会学观察和理论,例如皮埃尔·布迪厄(Pierre Bourdieu)的“洛杉矶统治”和“洛杉矶拉德里奥(La Delhio)”象征,是爱德华·路易斯(Edward Louis)的掌握,他已经看到了他从未见过的世界。因此,他毫不犹豫地重新考虑他的青春是个无处不在的生活,一个典型的事件是,他被男孩们尴尬和虐待,没有说什么。 2021年发布的“变更:方法”是基于疾病和主题改变的增强。爱德华·路易(Edward Louis)将其视为“根本真实性”的表达。 “激进的真理”是指人们强加于人们,例如人们不能选择的父母和童年,而只招募人们正在建设和选择的真理的替代品。爱德华·路易斯(Edward Louis)在亚赛恩斯的寄宿学校开始,始于他的康复和爱心,以及融合的时刻。在与埃琳娜(Elena)分享秘密身份后,埃琳娜(Elena)反对她的“占主导地位”姿势,变成了“场景”的姿势:她告诉她她爱她,鼓励她,并把她带到了一部关于少数性别的电影。爱德华·路易斯(Edward Louis)阅读《威尼斯之死》后的一个晚上,意识到“有整个文学史描述了欲望,美丽,痛苦和生活像我这样的人,我的心在发抖。文学与真理之间的边界;到小说结束时,爱德华·路易斯大约20岁,他的父亲和母亲接受了C的完整Hange。父亲最初是有毒和男性的,开始倾听,交谈和批评法国种族主义。母亲最初依附在一个坏社会上,改变了她的姓氏并阅读浪漫小说。这些变化几乎在一夜之间发生,也许是根据老人说孩子正在改变父母的说法。爱德华·路易(Edward Louis)的叙述不是看世界的方式,而是带来生死的房屋。 4“我”的表达远非太多。正如弗吉尼亚·伍尔夫(Virginia Woolf)在19世纪末了解到的那样,由于艰难的发现因素,寡妇已经变得更加开放,公众的看法更加强烈,符号不再有说服力,而且他们也不享受好奇心,而传记作者获得了一定程度的自由。在当前情况下,Parehong是真实的。人民处境的重点和我的处境从未紧急;需要“创造性现实,生殖事实,可以激发和产生灵感的事实”从来没有紧急。卡尔·欧文·克纳斯加(Carl Owe Knausga)和爱德华·路易斯(Edward Louis)的自传小说,或抗议身份的文化和政治只是今天“我的”文学的海洋中的崩溃。学者和记者经常说,我们的90年代或00后00后已经被雾化了,然后他们说他们更“自我”。这些年轻人年龄较大,他们通常是雾化的,但是很难说他们自己更集中在自己身上。根据“更多的自我”,至少有一种感觉,表达了“我”。但是事实是,由于受欢迎的城市和文化的“扩展”,“我”受到了大型葡萄藤的约束,这导致了通过各种例外表达的“ I”。 “我”的表达远非压倒性。近年来,“我”的文献很快就会发生。由/Hou Shang编辑/liu Yaguang校对/Xue jingning编写